作者:心鐵

來源:歐陸風雲5吧

稅基

這張圖很清楚的顯示了,漵浦這個地方,稅基潛力和實際稅基的數

實際稅基的0.86很簡單,就是稅基潛力5.56扣掉控制力損失84.42%後的數值,簡單明

那麼5.56的稅基是怎麼算出來的呢,懸浮框有提示,是當地原產的總產出和其它建築包括市民貿易的產出總和

其它的建築和貿易先不講,先來看這個原產所提供的稅基。正好漵浦是個只有原產沒有建築沒有市民的地方

上邊兩張圖比較清楚了,漵浦的皮毛原產等級為11級,在僅有部落民幾乎不存在buff的情況下,實際產量為11.08,然後在南昌市場上,毛皮的價格為1.35,那麼漵浦的原產收入則為14.958

但是14.958是非常明顯,大大高於了漵浦的稅基潛力5.56的,其中的損失又是怎麼回事?

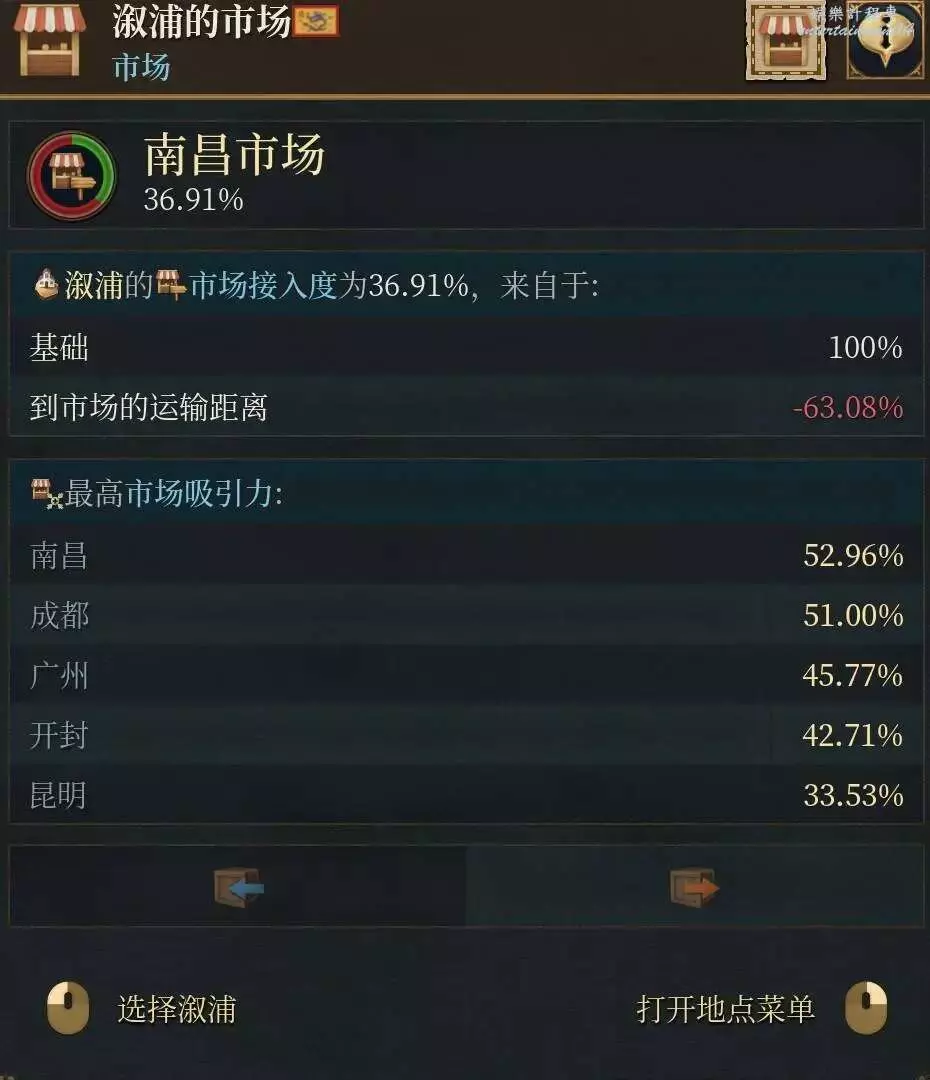

這就是下一個概念,市場接入度:

可以看出,由於漵浦到市場中心南昌太遠,所以市場接入度只有可憐的36.91%,所以即使有接近15塊錢的原料產出,最後也只能賣出去三分之一多一點的價格

不過,這市場接入度只影響原料的最終利潤,並不影響實際售賣到市場的數量,p社好歹是放過了玩家一馬

稅收(基礎概念)

這裡的稅收,是指經濟結餘介面,針對不同階層的稅收

從描述上來說,各個階層,應當代表的是當地的勢力,因此,控制力實際上可以理解為中央(玩家)與當地的博弈,這也是為什麼在當地各階層的滿意度會直接影響控制力

但在p社驚為天人的設計中,在稅收環節,各個階層實際上是和中央站在一起,要吃控制力負面nerf的!

可以看到,貴族實際上能從漵浦原料生產中拿到的錢,是基於0.86這個被控制力砍過一論的數值

其它階層也同理。至於5.56裡剩下的其它錢,只能說被火星人收走了。

我估計後邊會改這個,因為太不符合邏輯了。

由於稅收和階層密切相關,所以其它內容,我放到後邊講特權的時候再說

貿易

終於到貿易了,這估計是大部分玩家前期的主要收入來源

這張圖其實已經解釋了貿易收入是怎樣構成的:貿易路線產生利潤,基於王室力量玩家從利潤中抽成

以南京出售16.91的丁香為例

一共從香料群島進口了16.91的丁香,售價減去進價減去貿易維護費,最後算出來總利潤是160.19,非常可觀,然後乘以當下的王室力量37.44%,得出一個59.975的數值(四捨五入為59.99)。

值得注意的是,eu5和eu4有一點是相似的,就是人口需求的消費品,物價越高越好!

很多人以為這是v3,要考慮賣出去的東西pop能不能消費,但不是這樣的。

pop的需求只要市場上有,就直接拿走消耗掉。

你問pop,不給錢嗎?

給什麼錢?我生下來領到本地市場戶口的那天起,拿東西就沒給過錢!

我個人認為,這是p社為了簡化計算,默認了玩家在原產上已經拿到了稅基的錢(被火星吞過),所以本市場內的階層需求消費,就不再產生經濟利潤。

這其實也證實了另外一個帖子的可行性,就是首都高控制力地區暴工業生產,其它低控制力地區當原料產地,玩✂狠狠暴金幣。這其實就是後來殖民國家的思路。

因為沒有差價,就沒有利潤

理論上,玩家完全可以手操貿易路線和各地的生產佈局,但是這樣或許比較累。但至少,請不要打開自動建設,ai會平均地在每一個城市鋪設各類工業,非常浪費

稅基補充:

本想著後邊再講,但是既然提到了pop消費這個問題,還是得提前說比較好(其實是我忘了

關於稅基,我們前邊提到,除了原產之外,還有市民貿易和建築生產可以提高。

關於市民貿易,我目前沒有看到確切的計算方法,好像是個黑框,也不知道究竟出口到了哪裡

有時候量還挺大,但是不像貿易路線可以計算差價利潤。

所以我大膽猜測,是按市場價直接出售,然後把總額度算進稅基。

這感覺是占了玩家的便宜(沒有差價利潤),但考慮到不占貿易容量,也可以忍受

另一個大頭,是建築產生的稅基

以丹徒的紡織工行會為例。採用的是纖維植物為原料,輸出布匹的生產方式。可以直觀的看出,該28級建築所提供的稅基,是20.16。這個數值,是建築的利潤減去輸入原料的價格來決定的。

原料的錢,和前文pop的需求一樣,在原料產地那一環就已經扣過了。

神奇的是,原料的實際銷售,會被市場匯入度影響,但等到建築購買的時候,又是直接按市場價格購買。中間的利潤,只能說再一次被火星給吞掉了

那麼,想要在火星人的壓力下搶回來利潤,只能生產效率了。上圖可以看出,雖然丹徒的市場接入度0.97影響了實際的建築產出(同比影響原料的投入量),但是在我28級建築帶來的21.6%規模效應(這裡倒確實是v3)和其它雜七雜八的加成下,我還是生產了比28個分散的紡織工行會更多的布匹。

右下角的67.45,是不考慮任何buff,單純的28級建築出產22.4布匹,乘以3的基礎價格後,得出的一個“建築基準利潤”,一般而言是要比這個數值高才正常。但是由於我現在布匹過剩,價格跌了三分之一,所以實際的收入65.48比67.45還要低

由此也可以看出,雖然前邊我們說,要把消費品的價格拉上去。但是對於原材料和中間材料(溝槽的染料)來說,價格是越低越好的。這也是我啥我寧願用控制台改原料產出,也堅決不造染坊的原因

回到貿易上來。應該再次強調,eu5的商品供需機制和v3差別很大。在v3裡,原材料被外國市場運走太多,會導致本地市場原材料價格飛漲。但是在eu5不是這樣。

某樣產品——以染料為例,在某特定市場——以南京為例,的價格,是根據“有效供需”來計算,如下圖

江陰的漆器廠,需要購買15的染料,而實際上此時南京市場的染料是供需平衡的(大量被出口到國內其它市場了)。

但是,有效供需這個概念,保證了本地工業以及對外貿易的利潤。

包括後來去新大陸搞奢侈品回舊大陸,只要你壓縮當地的真實奢侈品需求,就可以導致在殖民地市場奢侈品的低價,而由於舊大陸市場完全不產新大陸產品,所以價位會一直維持在最高。其間的利潤差之大,不難想像

貿易的優點說了這麼多,那麼缺點或者挑戰呢?

我覺得是貿易容量,尤其是前期只能拿貿易集市硬撐貿易容量的時代。想想吧,你一個大城市也就修100左右的建築,有那麼多的優質產業鏈需要去建,但是因為貿易容量的關係,你不得不去建五六十級的貿易集市,結果這貿易集市還沒有規模效應

可能到了中後期,集鎮和城市多起來了會好一些,但前期最難受的就是這個貿易容量了,需要的貨買不進來,溢出的貨賣不出去。市民人口漲的還慢,你還要抽功夫去修儒教兩個建築提。

另外,雖然手操貿易的上限比自動高的多,但還是建議自動,不然在好幾個市場中的十好幾樣商品裡來回折騰,比上班都累了

產業鏈

我看好幾位朋友都問了建築或者勞工相關的,其實這都是關係產業佈局的問題。

產業佈局是個大活,而且不同的地區肯定還不一樣,我也只能說是有點粗淺理解,抛磚引玉了

產業鏈佈局首先圍繞一個市場內部來進行的,那麼第一步,必須要知道本市場有哪些充足的原材料

最直觀的辦法,是從城鎮介面點開其所屬的市場,然後在選擇按供給排序並點上原材料篩檢程式

以廣州市場為例,很明顯木材特別多。那麼你就要圍繞這種非常多的原材料進行產業佈局。

木材能幹什麼呢?看商品特徵能看出來。

不論是染坊還是漆器行會,都要吃大量的木頭,而且這種需求還不會被產業升級所取代,所以廣州市場明顯非常適合以漆器為最終產品的產業鏈。

當然,在遊戲早期,由於原材料的等級沒有提升起來,所以市場上不一定能完全真實地顯示過剩原材料,這種適合,我只能建議大家採取瞪眼法,盯著原材料地圖看,或者挑選一種比較重要的原材料(木材、棉花、小麥),看看在該市場的分佈情況

產業鏈的建築應該怎麼佈局

首先,產業鏈的關鍵原材料,應該無視控制力和市場接入度,猛猛升級,反正保證市場上供應充足就完事了

其次,產業鏈的實際生產建組,應該鋪設在控制力最高,市場接入度最好的城市。如果市場中心附近鄉村的產物一般,也建議直接升級為城市,打造城市群

然後,千萬不要開ai的自動建造。ai只會在一個市場的所有城鎮,平均地鋪建築,一次鋪一級,鋪了就去下一個城鎮再鋪一級。這是對資源的極大浪費。因為和v3的規模效應不一樣,eu5的規模效應,只會提高產品的出產量,同時不提高原材料的投入量!光明的1344遠勝1836!所以,產業鏈必須手鋪,看好了地方過後,一次性鋪到滿級。

(臨時補充,溝槽的p社設定,居然是隨著時代的進步,規模效應逐漸降低,到時代6就只有可憐的0.1了,也就是50級建築只加5%的效率,什麼神人設定?)

繼續說產業鏈。

畢竟不是每一個市場或者每一個國家都總是能找到充足的原材料,而有些原材料,比如煤炭這種,每單位要花費2點的貿易容量,而基礎價格又只有2塊錢,進出口都是妥妥地賠本買賣。

在當地缺乏此類原材料的情況下,就應該考慮安排勞工建築裡的炭窯或者燒煤廠了。雖然依舊比較虧,是用0.8的木材換0.8的煤炭,但好歹也算能增加稅基,畢竟木材也可以靠鋸木場來虛空生產嘛

以鐵-工具-木材-煤炭-鐵這個虛空勞工經濟迴圈來講。0.8的鐵換1.1的工具,1.1的工具大概是換3的木頭,3的木頭可以換3的煤,3的煤炭大概可以換2.5左右的鐵,這些還都不考慮任何的生產效率加成。看起來除了勞工壓力比較大,還是有300%的基礎收益。

但是,勞工壓力就是很大的障礙了,尤其是在前期沒有“鼓勵城市化”這個內閣行動之前。

因為城市的建築格子很寶貴,要拿去大量地鋪成品產業建築。幾乎不會給勞工建築留出多少剩餘。因此勞工建築只能鋪在鄉村。

鄉村有兩個大難題,一個是鄉村不會自動累積勞工人口(相較之下,集鎮可以累積200而城市是1000),二一個是,鄉村沒法修政府建築,人口升級速度只能保底的10基礎配合加成(城市靠儒教2建築、圖書館、大學可以拉很高)