作者:那就原諒他

來源:NGA

在無數玩家的翹首期盼中,《空洞騎士》的續作《絲之歌》終於揭開面紗。

它是否承載了前作的輝煌,又是否開創了新的傳奇?

有《空洞騎士》珠玉在前,為《絲之歌》帶來了無與倫比的關注度,但也設下了一個幾乎不可能超越的標杆。

前作在我心中是無可爭議的95分神作,因此,我曾無比期待這次全新的冒險。

然而,在《絲之歌》中經歷了數小時的折磨後,我個人的答案是,說句不客氣的話,如果這款作品不叫《絲之歌》,剝離掉《空洞騎士》續作的光環,它還能否獲得如今的熱度?我對此深表懷疑。

當然,這份評價僅僅基於我在遊戲首發版本中約10小時的前期體驗,還遠無法給《絲之歌》這部作品最終蓋棺定論。但如果僅以至今為止“受苦”的體驗為參照,它在我心中僅僅是一個70分出頭的作品。

這份巨大的心理落差,主要源自於幾個足以摧毀核心體驗的嚴重瑕疵,尤其是在當地語系化和難度設計上,讓我不得不重新審視這部萬眾期待的作品。

(注:以下評測均基於遊戲的首發版本,截至目前的遊玩時長約為10小時。)

傳承與演變:熟悉的風骨,嶄新的探索感

在深入探討《絲之歌》的爭議點之前,必須先肯定其卓越的根基。遊戲的美術、音樂與核心玩法,都光榮地繼承了《空洞騎士》那令人驚歎的衣缽,這本身就為其奠定了極高的質量下限。

標誌性的哥特式手繪風格依舊細膩入微,而克里斯多夫·拉金(Christopher Larkin)的配樂也一如既往地動人心弦,將探索的孤獨與戰鬥的緊張渲染得淋漓盡致。對於老玩家而言,這一切都是最親切的回歸。

然而,在最核心的世界結構上,本作進行了一次關鍵的演變。如果說《空洞騎士》是一個教科書式的“類惡魔城”遊戲,強調的是一個龐大、無縫連接的地下世界;那麼《絲之歌》的結構則更傾向於“箱庭”式的設計。 玩家的探索體驗不再是面對一張巨大而連貫的地圖,而更像是在數個規模宏大、設計精巧但相對獨立的區域之間穿梭。這種轉變讓探索的節奏變得更為集中,但這是否是成功的進化,則見仁見智。

難度曲線:是精妙的挑戰,還是失衡的刁難?

《空洞騎士》以其高難度的“魂味”體驗聞名,那種越挫越勇、最終戰勝強敵的巨大成就感,是其魅力的核心之一。然而,《絲之歌》在繼承高難度的基礎上,其部分設計卻似乎走上了一條更為嚴苛乃至“不近人情”的道路,讓挑戰的快感大打折扣,取而代之的是一種持續的負反饋迴圈。

高額傷害與嚴苛的容錯率

問題的核心在於一個簡單的數學公式:敵人傷害太高,而玩家太“脆”了。 遊戲中存在大量能一次造成兩點傷害的普通敵人和環境陷阱,而Boss戰更是幾乎默認“一碰掉兩血”。與之相對的,主角大黃蜂初始僅有5點生命值。這意味著,玩家在探索和戰鬥中常常處於“三擊斃命”的危險邊緣。

雖然新的回血機制(攢滿絲線可一次性恢復3點血,且支持空中釋放)看似強力,但它“要麼不用,要麼全用”的機制,反而加劇了生存壓力,使得玩家的體驗如同走鋼絲,稍有不慎便會瞬間殞命,容錯率極低。

緊缺的資源與懲罰性的死亡

如果說戰鬥的高風險沒有帶來高回報,那麼挫敗感便會油然而生。《絲之歌》的經濟系統就扮演了這樣一個“雪上加霜”的角色。許多小怪乃至Boss戰本身並不掉落貨幣(珠子),而解鎖存檔點(椅子)、傳送站、購買地圖等必要開銷卻相當龐大。

這種設計徹底改變了玩家的心態。在前作中,解鎖這些設施只是探索過程中的“毛毛雨”,而在這裡,玩家卻不得不為每一個關鍵的存檔點精打細算,甚至因為囊中羞澀而不敢花費。

這種經濟上的窘迫,與漫長的“跑屍”路程結合,構成了最折磨人的體驗。椅子距離Boss點往往十分遙遠,路上又佈滿了致命的敵人(例如前往“獸蠅”途中充滿惡意的蟲),甚至還夾雜著需要精準使用“斜劈”才能通過的強制跳跳樂環節,這種設計簡直能把人氣笑。

“吃了嗎,老弟?沒吃的話,吃我一記頭槌!

一不小心被送回起點後,迎接你的又是“三百六十五裡路”的漫長返程。當玩家在Boss戰中陣亡,不僅要面對漫長且危險的返程,更有可能在途中再次失手,導致所有貨幣付諸東流。當玩家歷經千辛萬苦終於擊敗Boss,心中感受到的往往不是成就感,而是一種“終於解脫了”的疲憊,再看看自己空空如也的錢包,只剩下無盡的哀怨。

受限的符文系統與缺失的正回饋

前作中靈活多變的護符系統,到了本作的符文系統這裡,似乎也出現了一些倒退。例如,“指南針”和“拾取範圍擴大”這類在前作中佔用極低、幾乎是探索必備的便利性符文,在本作中卻需要和其他強大的戰鬥符文爭搶同一個寶貴的鑲孔。這種“逼你做選擇”的設計,實際上極大地限制了玩家的自由搭配,使得本應豐富的玩法變得捉襟見肘。

勝利後的空虛:缺失的 Boss 戰回報

在前作《空洞騎士》中,每一次艱難的 Boss 戰勝利後,玩家都能獲得明確的正回饋。即便是最弱小的 Boss,也會掉落一筆可觀的吉歐;而關鍵的 Boss 更是會獎勵強大的護符、關鍵的技能或是開啟新道路的道具。這種“勞有所得”的設計,是驅動玩家克服困難的核心動力之一。

然而,在《絲之歌》中,這種正回饋機制被極大地削弱了。絕大多數情況下,擊敗一個 Boss 幾乎沒有任何實質性獎勵。玩家得到的,往往只是通往一個更難纏的 Boss 或一張更令人煩躁的地圖的權利。這讓 Boss 戰的意義發生了質變:它們不再是充滿驚喜的挑戰,而更像是純粹為了堵路而存在的障礙,玩家只是在“為打而打”。

這種設計上的吝嗇甚至延伸到了遊戲的其他角落。更有甚者,在一些類似前作“愚人競技場”的挑戰場景中,那些在外面世界會掉落念珠(貨幣)的小怪,在這裡竟然變得一毛不拔。這徹底剝奪了玩家通過磨煉戰鬥技巧來積累資源的途徑,進一步加劇了遊戲的負反饋。

彆扭的斜劈:肌肉記憶的挑戰與設計哲學的錯位

《絲之歌》對前作一個核心的肌肉記憶進行了大膽改動:將小騎士標誌性的“下劈”改為了大黃蜂的“斜劈”。然而,這一改動,尤其對於手把玩家而言,在遊戲前期造成了不小的困擾。

在需要精細操作的平台跳躍環節中,玩家往往需要在空中快速調整身位並發動攻擊以進行跳躍。此時,搖杆或十字鍵的細微角度偏差,極易導致“斜劈”指令被誤判為“橫劈”,其結果往往是角色直直墜入深淵,重新來過。

公平地說,遊戲在後期提供了解鎖傳統“下劈”動作模組的選項,這在一定程度上緩解了不適感,因此這隻能算是一個前期痛點。

但這個設計背後,卻暴露了一個更深層次的問題:開發組 Team Cherry 似乎默認了所有玩家都是成功挑戰了前作“鋼之魂”+“四鎖五門”的頂尖大神。

如果這是《蔚藍》(Celeste)那樣的純平台跳躍遊戲,高難度的精準操作是其核心玩法,玩家會心甘情願地投入時間去練習。但作為《空洞騎士》的續作,許多玩家期待的是在前作基礎上平滑的體驗進化,而非對基礎肌肉記憶的強制重塑。這種“高手思維”貫穿了遊戲的許多設計,讓普通玩家在面對這些彆扭的操作時,感受到了一種被開發者預設的門檻所篩選的挫敗感。

總結

一張巨大的負反饋之網

綜上所述,高額的傷害、懲罰性的經濟與死亡機制、漫長的跑圖、受限的符文系統以及勝利後空洞的回報,共同交織成一張巨大的負反饋之網。它削弱了玩家“越挫越勇”的動力,將本應是享受的挑戰過程,變成了一場令人身心俱疲的折磨。當然,對於尋求極致自虐的頂尖玩家而言,這或許正是他們所追求的;但對於大多數玩家來說,這種設計無疑是令人失望的。

當地語系化的雙重困境:粗糙的文字與錯位的字體

對於一款注重氛圍、敘事和世界觀構建的作品而言,當地語系化是連接開發者與玩家之間最關鍵的橋樑。然而,《絲之歌》在這座橋樑的搭建上卻顯得步履蹣跚,甚至可以說存在“偷工減料”之嫌。其問題主要體現在兩個層面:

1.文字翻譯:詞不達意的“硬傷”

首先是翻譯質量本身的問題。但其問題的核心並非簡單的用語粗俗,而是一種用力過猛的“故弄玄虛”,一種既不貼近白話、也夠不上文言的“不文不白”風格,最終導致了災難性的閱讀體驗。

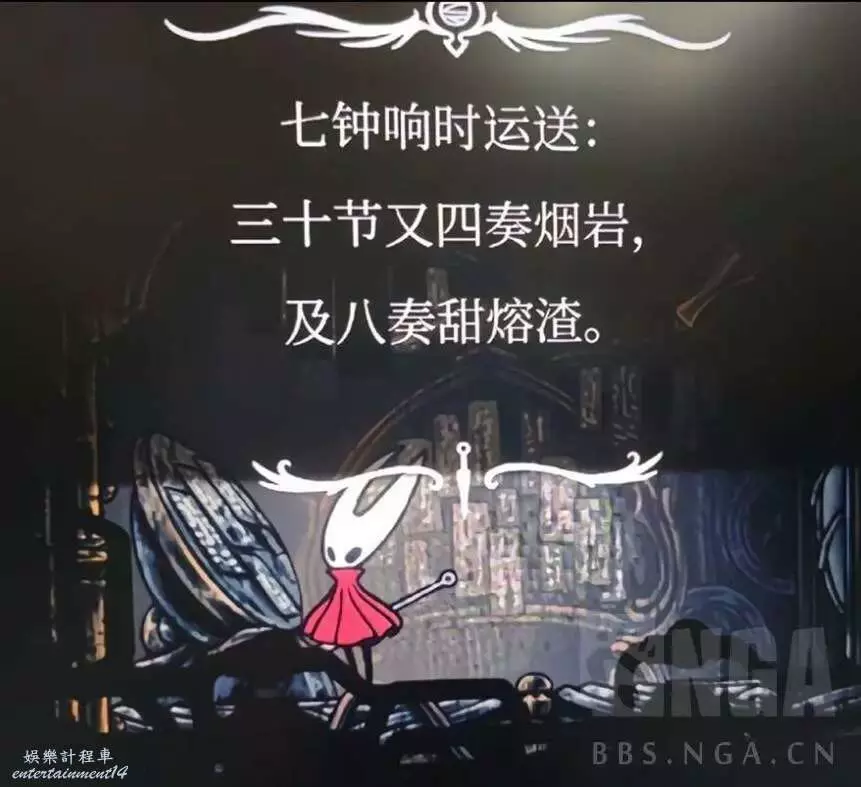

這其中最登峰造極、也最啼笑皆非的,莫過於下圖這段翻譯:

知乎用戶“謬謬和謀謀”進行了一番考證,揭示了其翻譯錯誤的全過程,原文其實是一段石碑銘文,內容清晰直白:

At the seventh bell toll, send:

– Thirty measures, four beats Smokerock

– Eight beats Sweetsmelt

– Mark of fealty, all workers

中文翻譯的錯誤是全方位的。首先,“七鐘響時”就是一句語法不通的病句,其本意應為“在第七次鐘聲敲響時”。其次,也是最核心的錯誤,譯者顯然陷入了字面陷阱,將作為容積/重量單位的 measures 和 beats 誤解為了音樂中的“節”和“奏”。

實際上,measures 一詞在《聖經》的英譯本中就被用來指代“歌珥”(一種古代容積單位),而 beats 很可能是其下級單位,兩者可能是一種10:1的進位關係。至於 Smokerock(冒煙的岩石)和 Sweetsmelt(甜美的熔渣)則是充滿巧思的原創詞,結合場景推斷,很可能指代“煤灰”和“鐵水”這類工業原料。

因此,一段本意為“七點鐘,發出下列貨物:30石4鬥煤灰,8鬥鐵水,以及全體工人的良民證”的運輸清單,在中文版裡變成了一段毫無邏輯、不知所云的文字。如果譯者稍作考據,哪怕是俏皮地譯為“三十咚次鬥又四噠次升”,也遠比現在的版本要強。(該段落內容主要由知乎使用者“謬謬和謀謀”的考據與解析發現)

如果說上面的錯誤是翻譯在“創作”層面上用力過猛導致的失敗,那麼另一些錯誤則暴露了最基本的流程缺失。一個讓人啼笑皆非的例子,就是將與NPC進行“玩骰子”這類互動時的“Play”,直接翻譯成了影片“播放”。

兄弟,播放骰子不?

這顯然是翻譯只看到孤立的文字稿件,而完全沒有聯繫遊戲場景所致。這也說明,負責最終拍板的校對與測試環節,存在著嚴重的缺位。

反正翻譯和校對,肯定有一個要拉出去砍頭。

2. 字體渲染:技術疏忽下的視覺缺憾

比翻譯質量也更普遍的問題,出在了字體上。

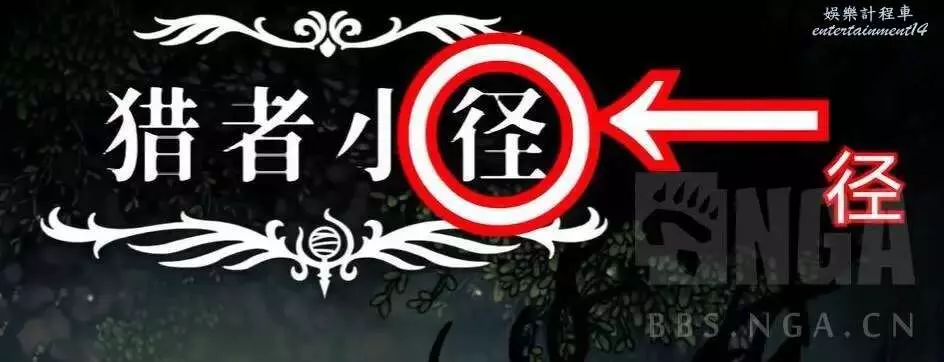

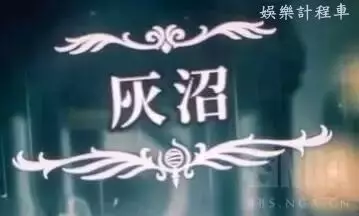

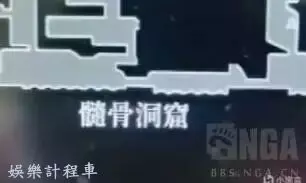

許多玩家在遊玩時可能會有一種揮之不去的“彆扭感”:為什麼地圖上的“鎮”、“窟”,技能描述裡的“將”、“複”,設置選項中的“關”等漢字,字形看起來總有些奇怪?

獵人小怪?還是獵人小徑?

灰沼?

骨好像裡面拐反了?

這並非是美術風格的刻意為之,而是一個常見的技術性疏漏:遊戲錯誤地調用了日文漢字字體庫來顯示中文內容。

這個問題通常與翻譯人員無關,其根源在於Unity引擎的一個當地語系化插件機制。

簡單來說,為了高效切換語言,該插件並不會在選擇中文後完整載入一套中文字體,而是採用一種“備用字體清單”(Fallback)的邏輯去逐字尋找。當遊戲需要顯示一個中日共有的漢字時(如“関”與“關”),它會按照清單順序查找。由於排序機制(通常是按字母順序,J for Japan 在 S for Simplified Chinese 之前),程式會先在日文字形檔裡找到該漢字並顯示出來,導致玩家看到的實際上是日文寫法的“関”,而非中文的“關”。

這解釋了為什麼“門”、“關”、“亮”這類字的字形會變窄,為什麼“將”字右下角那一豎會多出來一點。雖然這個問題可以通過開發者手動調整字體清單順序,或者編寫額外的腳本來解決,但這往往需要開發者在項目早期就投入精力。許多海外團隊在開發後期才著手當地語系化,為了圖方便,便忽略了這一對中文玩家體驗至關重要的細節。

在《絲之歌》中,這種字體錯誤似乎集中出現在地圖、新區域提示等特定的UI元素上。這或許說明開發團隊在其他地方使用了正確的載入方式,卻在這些地方有所遺漏。無論如何,這個“小問題”與糟糕的文字翻譯結合在一起,便產生了加倍的負面效應。它不僅在視覺上造成了持續的干擾,更是一種信號,仿佛在告訴中文玩家:你們的體驗,並沒有得到足夠的重視。

結語

一份寫給所有守望者的答卷

我們等了七年。

七年裡,聖巢的故事已成為傳說,而對織城的想像,則在我們心中醞釀成了一場風暴。

等來的,卻是一段充滿荊棘與錯愕的旅程。

是的,這篇評測裡寫滿了我的失望與苛責。但它,並非故事的全貌。

因為我們都知道,遠方的王國深處,依然有未竟的傳說在迴響:四十位等待挑戰的魁首,六種截然不同的命運,還有那如同聖巢“三螳螂”一般,足以載入史冊的榮耀時刻。

七年的守望,賦予了我們最高的期望,也理應讓我們擁有最嚴苛的目光。但它同樣賦予了我們一份責任:去走完這段旅程,去見證完整的《絲之歌》究竟是何模樣。

我忍受著種種不適,繼續探索下去,正是為了尋找那個能讓我親手推翻自己結論的瞬間。

這份70分的答卷,我尚未寫完。

Team Cherry,希望你不要讓我們——所有守望了七年的人們——失望。