作者:daytona

來源:3DM

第一天

我叫馬可,在消防隊工作,當然我是說戰前。隊裡的兄弟們都叫我15哥,該死,誰給我起這個蹩腳的外號的?

起先戰事剛開,我就把老婆孩子都送到了鄉下,許諾說日子消停了就把她們接回來。那時候,誰能想到這仗一打就是快三年呢?戰事越來越吃緊,城市被包圍了,城外每天都在炮擊城裡,現在是我的消防隊也被炸毀了。

這棟公寓已空無一人,我把這裡當作自己的避難所。親愛的愛琳娜,還有孩子們,你們一定要平安無事,我們一家一定會團聚的!

要冷靜,我默念,要相信自己受過的專業培訓,和多年的搜救經驗。

身體狀況感覺還不錯,這很好。

檢查四周發現,地下室有個小小的工作臺,樓裡還有些櫃子,希望可以清理些還能用得上的玩意,能找到吃喝就更好了。

我搭了個簡陋的金工台,加工了一根撬棍和一把鐵鍬,這些工具能讓我的搜尋容易些。

白天出門,純屬是給外頭的狙擊手當靶子,我沒那麼傻,要出門找更多的物資只能等天黑以後。可是,夜裡也許會有人到我這裡來碰運氣,我可不想讓自己辛辛苦苦收集的物資被別人輕易順走。樓裡的物資還剩這麼多,難道我要背上它們去拾荒?

萬能的導演旁白:造完金工台、撬棍和鐵鍬後,如果收集樓內全部剩餘物資,就是截圖這麼多。15哥的難點在於初期沒人幫看家,夜間防盜是難題。

精密的規劃可以救你的命,馬可,我喃喃自語。

那麼,就讓這裡顯得沒人居住,毫無價值的樣子吧,最好讓他們連進來碰運氣的念頭都不要有。外牆上被轟了三個大洞,外人太容易鑽洞進來了,得儘快補上。廢墟和櫃子裡的物資,今天用不上的就留在那裡掩埋好了,晚上黑燈瞎火,不會有人注意的。

我邊幹邊想,不覺夜幕悄然降臨了。

萬能的導演旁白:第一天的建造順序是金工台、撬棍、鐵鍬、升級到二級基地、補2個洞。用不到的物資先不急於取,除了今晚出門帶的撬棍和鐵鍬,家裡寸草不留。我這張圖截得不好,實際上後來有過S/L,為了盡可能多清障,好讓第二天不用在家用撬棍和鐵鍬。

附近有個被炮擊過的小屋,估計那裡不會有人住了,今晚我可以去碰碰運氣。

人去屋空,我小心地搜索著有用的物資。地上有張傳單,應該是城外打進來的宣傳彈:“留在城內,視與匪類同謀;速速出城,可保爾等無虞。”

去你++的吧!

我把搜集來的物資,都堆在小屋地下室角落的櫃子裡。這些東西想今晚全帶走太不現實,我把鐵鍬放下,小心把撬棍塞進背包,包裡還裝著不少木板和一些小零碎。木板很沉,我想我只能拿這麼多了。已經是後半夜了,回家的夜路很黑,狙擊手不會發現我吧。

第二天

昨晚家裡不像有人來過的樣子,這很好。我丟下背包,從昨天藏好的物資裡取了些釘子之類。一宿沒吃沒睡,我還是硬撐著把木板堆到了最後一個牆洞那裡,又趕緊給自己草草張羅了張床鋪,倒頭便睡。

一覺醒來已經是下午了,繼續清理家裡,但還是不急於收斂物資。鐵鍬沒拿回來,只能徒手清理廢墟了,我真蛋疼。

看天色已經不早了,我把昨晚背回來的木板都堆在了工作臺下,希望不會有人注意到它們。

拎上撬棍出門,今晚還有不少東西要搬呢。

萬能的導演旁白:看截圖,家裡此時還剩12木,選擇用工作臺把它們加工成燃料,但並不實際操作。此時顯示木材已經消耗,但隨時在工作臺上可以取消,這樣就不怕晚上被偷了。

第三天

大門被撬過!

雖然不知道昨晚有誰大駕光臨過,想必讓客人失望了吧?我放下沉甸甸的背包,包裡有些食材和原料,還有那把鐵鍬。該死,我再也不想當一隻土撥鼠了!

萬能的導演旁白:昨天沒把鐵鍬拿回來算個微操失誤,不過不影響大局

有人敲門,把我吵醒了。門口一個清瘦的小夥子遞給我一些吃的。看著我一臉茫然,他解釋這些都是剛領的救濟,可以分給我一些。我不知道該怎麼感謝他才好,也許越是艱難的時刻,人們越該彼此扶持吧。

拿破崙說過,士兵是靠著胃來打仗的。那我想生存下去,吃飯問題是萬萬不能對付的,爐灶要搭好,食材也要盡可能葷素搭配。

萬能的導演旁白:昨晚選擇了比較穩妥的打法。雖然知道第三天早上可能有領罐頭事件,但萬一沒有此事件呢?家裡清理應該可以清理出1肉1菜,但萬一時間不夠來不及清理和做熟呢?不敢冒險,寧可背些食材回家。

家裡現在終於有了隔夜糧了,今晚還出門找食去嗎?紙幣早已沒了用處,罐頭才是眼下的硬通貨之一。我賭不起,今晚留守吧。

萬能的導演旁白:其實背上這些物資出門,把家裡防空可能是更優的選擇,但家裡已經失竊一次了,連續失竊會造成年人物負面情緒,15哥可是會崩潰自殺的,還是穩妥一些吧。

第四天

昨晚有些暴民想來找麻煩,在樓前樓後轉悠了幾圈沒找到什麼破綻,只好硬著頭皮想硬闖大門。為首的小子被我在後背上狠拍了一鍬,其他人立馬扯著他作鳥獸散。

這很好,先前填補牆洞的舉動是正確的,否則我也沒把握在混亂中同時應付他們幾個

今早打擾我補覺的,是個自稱弗蘭克的生面孔。我仔細打量著這個其貌不揚的小個子:髒兮兮的衛衣不合時宜地肥大,眼睛片破了一隻,兩隻破口袋纏在一起,一前一後胡亂搭在肩膀上,看著死沉的樣子。

”先生,“小個子沒打算讓我繼續打量下去,”這一帶最有種的暴民,也不敢大白天出來找麻煩,狙擊手的子彈可不長眼。“

”看不出你還更有種啊!“我沒好氣地說,”想幹嘛?“

”我們做點交易吧。不收紙幣。“小個子不動聲色地說。

”呵呵,可惜我這個窮窩沒什麼拿得出手的。“開玩笑,我怎麼知道他跟暴民們不是一夥的,我那點家底總招人惦記可不是什麼好事。這世道,謹慎,低調是活命的基礎。

”先生,人總是要過日子的。你看北邊開修車廠的馬蒂老爺子,捨不得吃捨不得喝,老了落一身病,攢那麼多家產,是想留著給暴民還是亂軍?“小個子不緊不慢地說,看似不經意地放下了那兩個破口袋,想歇一歇肩膀。

我偷偷瞟一眼口袋裡面,像是有些我能看得上的玩意。”那你開個價吧。“我摸出一個戒指遞給他。

小個子掂了掂,又仔細地拿小刀刮了刮,”是純金的,能換三個塑膠桶,外加這個收音機,帶電池。別試了,是壞的,好的哪有這個價,當然您還得補我些東西。“

萬能的導演旁白:今天換的物資,都拿來加工開鎖器了,回頭可取消。

弗蘭克說過北邊有修車廠,今晚我去看看吧,希望別空手回來。

第五天

昨晚運氣不錯,暴民們像是沒來過,我卻換了不少物資回來。

暫時拿不了的,包括那三罐珍貴的罐頭,我也小心地掩埋在修車廠附近,回頭再去取。

”匹夫無罪,懷璧其罪。“我想上學時學過的這句東方諺語有它的道理。早上,鄰居亨利克送給我一些木板,他擔心自家的果樹被附近幾個混混盯上了,不如自己動手伐了,省得老被人惦記著。

從車場換來的專業工具就是好使,下午我輕鬆做出了兩個捕鼠籠子。而且就我這點三腳貓的修理功夫,想法焊上了幾個被震松了的焊點之後,那個小傢伙就愉快地歌唱起來了。

我貪婪地搜索著一個個頻道,連鼓吹香煙就要漲價的廣告台也不放過。多年以後,我還能清楚地記起這個秋日的下午,夕陽照進破窗洞,給我的收音機鍍上了一抹淡淡的玫瑰色。

萬能的導演旁白:這局運氣不錯,齒輪居然不缺,兩個鼠籠要耗20個齒輪,初期相當不容易。但無論如何,至少早出單鼠籠是必須的。多餘的物資仍用假加工大法暫存。

我想我已經適應眼下的日子了,白天收斂物資,養足精神,晚上再出門覓食……呃,這讓我想起了養過的那只暹羅貓,愛琳娜和孩子們都很喜歡它。我原本是不相信世上有心靈感應這回事的,此刻我卻多麼希望她們能感應到我的思念啊。

現在還不是兒女情長的時候,拿上我僅有的家當,今晚還要出門去碰運氣。

萬能的導演旁白:其實此時去哪裡的選擇已經比較多了,正好富餘一個肉沒地方藏,正好拿去送給快餓死的人,刷這個好事件。

今晚運氣不怎麼樣啊,到現在了,亂七八糟的物資是找了一些,吃喝可一樣都沒有。

廢墟那邊突然傳來微弱的呼救聲:“救命…誰有吃的…救……”

我循聲過去,有個年輕人半靠著牆,耷拉著腦袋,無力地呼救著。

我歎了口氣。這種人戰前我只在某次救援煤礦塌方事故時見過,當然現在見得多了。人這玩意也真是賤,你瞅著他快死了吧,有口吃的有口水,又能哼哼唧唧撐幾天。

我只猶豫了一秒鐘,把包裡那半塊熏肉遞到了他嘴邊。

年輕人一把扯過熏肉,撕擰著幾口就下了肚,大口大口喘著粗氣。

“怎麼回事?”

“先生,我是個藝術家。瑪莎,哦,她是我女朋友已經撤走了,可我還要留下來完成我的作品。我要用我的畫筆,給後人留下永久的紀念。”說著這些,他的眼睛忽然亮了,全然沒有剛才垂死的樣子。

我啞然失笑,“小子,人特麼的總要先活著是不是?”

“知道斯梅洛維奇先生嗎?藝術就是我的生命。算了,先生,跟說您也不懂。謝謝您的食物,我有些東西可以送給您。”

萬能的導演旁白:送食物給對方,對方的回報是1酒1鑽。

第六天

昨晚家裡一切平安。我的肩膀讓背包壓得有些麻木,包裡有撿來的各種零碎,都會派上用場的。

這對好心的鄰人夫婦送來些蔬菜。他們看出了我的窘迫,笑著說都是自家園子的土產,不值什麼錢的,過來打個招呼,沒有空手來的道理,意思是讓我收下。

不值什麼錢?那是戰前的說法。按弗蘭克的說法,那個金戒指怕是換不來兩磅洋蔥。

接過這份厚禮,我的雙手在不住地顫抖。

我自詡是條硬漢,也是職業使然吧,救人於水火能帶給我英雄般的滿足感。不管怎樣,希望那塊熏肉能讓昨晚那小子不至於馬上餓死。我的心情因此而為之一振,白天的勞作也頗有成果:把樓裡富餘的粗笨傢俱拆作木板和劈柴,工作臺讓我裝上了簡單的電動機和變頻器,我還搭出了一個小苗圃,雖然暫時還種不了嬌氣的蔬菜。

萬能的導演旁白:家裡有3櫃2桌,其中大件櫃子可以拆出7-10木,小件桌椅可以拆出3-5木,對初期解決玩家木材短缺很有幫助。我這局運氣也不錯,一共拆出了35木。另外今天升級最高級基地、建菜園一級,都是為了後面的自給自足作鋪墊。

第七天

昨晚有人趁我去老城區大教堂,又撬了大門的鎖。見鬼,我住進來還不到一星期,這特麼已經是第三次了!

教堂司鐸奧萊克平日裡頗有威望,他主持過我的婚禮,也主持過孩子們的洗禮。昨晚見到老人家,卻是一臉漠然的樣子:“我們剛被洗劫過,這裡已經不剩下什麼了。”

我不禁悲從中來,是怎樣的暴徒,才敢對神的領地下手?戰爭,真的能讓人失去最後一絲良知麼?我默默地把禮拜堂內外仔細整理過,翻撿出一些可能有用的物件交到神父手上,準備轉身離開。

神父拉住了我,“孩子,這不過是上天的考驗,請一定要通過這場試煉啊。我還有些藥品,你拿上吧,願主與你同在,阿門。”

萬能的導演旁白:教堂有可能是兩種場景之一,筆者這種或是被土匪佔領的後一種。教堂場景各種障礙很多,要帶工具清理。清理出的各種雜物來不及搬運可能會丟失,索性換作醫藥或食物等高價值硬通貨帶回。

今天有個大學生把一袋子書寄放在我這裡。他說自己有路子逃出城去,但遠路無輕擔,這些書本沒法拿著上路,留下只會被人撿去當柴燒,太過可惜。

我做了還算豐盛的晚飯:有一塊鹹魚,煮了好久還是一股子腥臭味;有沙拉,是拿昨天鄰居送的蔬菜做的。

胃有點難受,不知道是吃得太猛了,還是那塊鹹魚有問題。我揉著肚皮,翻著那袋子書。都是些我看不懂的專業課本,我隨手拿了本《現代挖掘機實用操作指南》,無聊地翻著,思緒不知飄到了哪裡。唉,要是愛琳娜在就好了,她做的奶油蘑菇魚片湯最好吃了,孩子們也喜歡……

萬能的導演旁白:比較流行的玩法是每逢單數天,吃一份熟食或罐頭。

我怎麼睡著了?門口有悉悉索索的聲音,不像是老鼠吧?隱約還有手電筒明明滅滅的閃動,我明白了,又是他們!我抄起床底下的手斧和撬棍,躬身屏息向門口挪去。

我也記不得自己掄了幾下,打中了誰沒有,片刻的慌亂之後,他們就像滴在沙漠裡的幾滴水,迅速地消失了,只剩下我癱坐在門口喘著粗氣。第四次了,我夠了!

萬能的導演旁白:今天的剩餘物資實在沒法用假加工大法糊弄了,只好留守,我也沒料到夜匪的頻率這麼高,這還是沒到犯罪爆發階段啊。

第八天

先前佈置的捕鼠器終於有了收穫,籠子裡懶洋洋地躺著一條…大蛇?!蛇肚子有個鼓鼓囊囊的大包。

我明白了,應該是夜裡老鼠進了籠子跑不掉,結果招來了這條蛇。不管怎樣,能吃到蛇肉總好過把一隻倉鼠剝皮吧

今晚我決定冒險出門,去取先前藏好的物資。家裡現在是有些物資了,可還不足以支持我活到戰爭結束——好吧,我也不知道這場該死的戰爭什麼時候結束。

上次弗蘭克說過,他這周還會過來,我想是該做些準備了。

萬能的導演旁白:今晚有些賭的意思了。考慮到此時沒到犯罪爆發階段,昨晚被打劫過,今晚沒理由再被打劫一次。就賭游商明天會上門,或者明天有新人來投奔更好。

第九天

謝天謝地,昨晚一切平安。弗蘭克今天沒有出現,敲門的是個有些面熟的胖子。

沒找到想見的姑娘,胖子給我一些藥品,失望地離開了。

萬能的導演旁白:我覺得這個胖子就是個備胎命啊。另外賭輸了,游商和新人都沒來,出的是胖子送藥的正面事件,S/L多次也不見變化,只好認命。另外也S/L了今晚的結果,反復多次都沒發現有夜匪,就出門搬物資去了。請不要指責我作弊,在家守夜也不過是多耽誤一天而已,不影響大局。

第十天

早上,我迷迷糊糊靠在床頭聽廣播:…天氣…晴…咖啡有價無市…武裝劫匪昨夜又洗劫了…

什麼?我頓時一驚,這時不合時宜地響起了敲門聲。

敲門聲慢吞吞的,我松了一口氣,開門,不是陌生人。

弗蘭克還是那身舊衛衣,“真高興看到您還活著,我的朋友。做點交易吧,不收紙幣。”

我挑了些五金和塑膠件,看來今天下午就可以用上新的金工檯面,順便給小苗圃安上薄膜和暖燈了,我想。

“先生,您換給我不少方糖,看來您不喝茶嘍?我帶了咖啡和香煙,有興趣換點嗎?”弗蘭克道。

“我沒興趣。那些高調、奢侈的愛好,在這年頭不是什麼好事。”我不太喜歡弗蘭克的推銷。

“您果然不一樣,看來日後您能多照顧我的生意了,今晚您還出去淘點什麼嗎?”弗蘭克恭維道。

“關你什麼事?”我警覺起來,“無線一台都說了,最近晚上鬧劫匪。”

“無線一台?哼,腐#敗#軍¥閥的喉舌。”弗蘭克輕蔑地哼了一聲,“劫匪會越來越多,但不是今晚。”

我疑惑地張嘴想問,弗蘭克擺擺手道,“先生,不該問的不要問。就這樣吧,我還會再來的,都保重吧。”

萬能的導演旁白:至此家裡已基本具備自給自足能力,雙鼠籠+單菜園,養5人團隊都足夠

今晚我鬼迷心竅地出了門,晃晃蕩蕩去了老北街的住宅區,這裡有成片的半獨立式民房,外表上看都是破破爛爛的。

這棟住宅的樓上部分好像還有人居住,我從地下室的破洞中通行的時候,能聽見男男女女的說話聲音。有個公鴨嗓子一直在鬼喊鬼叫:“出來!”“我看見你了!”“別藏了!“偶爾有一兩聲槍響,聽著像是12號鹿彈出膛的巨響。

等我爬到住宅另一半的房頂上時,借著月光,我發現公鴨嗓子的主人,竟是個瘦小枯乾的漢子,我真擔心他會被手上那杆雷明頓的後坐力,撞爛了肩膀。

虛張聲勢不足以保命,高調地引人注目,卻沒有自保的實力,我不看好這家人能活過這場戰爭,真的。

萬能的導演旁白:半獨立式住宅這張場景沒什麼好物資,還要消耗兩根鋸條,武裝NPC也不友好,來一次就夠了。

第十一天

後半夜回家的路上,我發覺有些異樣。槍聲明顯比平時要密集,偶爾能聽見哭喊和尖叫聲。對面街道總有鬼鬼祟祟的幾個人影,手裡仿佛都抄著傢伙,不過看他們的目標沒有沖著我來的。

看見家裡一切無虞,我才松了一口氣。昨晚的收穫很一般,不過這些都不重要了。弗蘭克到底是個怎樣的人啊,我疲憊地爬上床,倒頭就睡。

萬能的導演旁白:好吧,我承認又S/L昨晚結果了…

殺死捕鼠器裡的老鼠只需要克服一點點心理障礙,何況下手時我還戴了厚厚的手套,被這種齧齒類動物咬一口的風險我還是清楚的。仔細剝過的肌肉,丟進開水鍋裡細細煮過,配上鹹辣味的鷹嘴豆泥,好像也不算難吃,更重要的是它供給了我今天所需的兩千大卡熱量。

廚餘垃圾和其他生活垃圾,我都在地下室仔細地填埋了。

加油,馬可,不要受傷,不要生病,為了愛琳娜和孩子們,一定要好好活下去。

我把小苗圃分作了兩畦:其中一半,填著一乍深的腐熟土,隔兩英寸就埋上一顆大蒜;另一半是個乾淨的塑膠託盤,細密地鋪著一層淋過水的豆子,豆子上面又鋪了一層薄紗布,也一直保持著濕度合適。

苗圃裡還剩了不多的一點空間,我想了想,把槽子裡填上拌勻的木屑和鋸末。這些木屑來自于樓裡某個長了蘑菇和木耳的舊櫃子,蘑菇是我吃過的品種。

我知道今晚他們會來,所以我盡可能做好了準備。可我沒有想到,穿著迷彩服的匪徒拿著軍用長槍指著我的時候,我的勇氣其實沒我預想的那麼大。

我原本以為自己會跟他們拼個魚死網破的,但我下意識的反應只是奮力彈開槍口。我的肩膀傳來一陣劇痛,幾乎讓我眩暈,我放棄了抵抗。

門外傳來一聲奇怪的口哨聲,匪徒們顧不上翻箱倒櫃,慌慌張張地離開了。

驚魂未定的我掙扎著爬起來,檢查傷口:不像是彈孔,但傷口形狀可怕極了,皮膚和肌肉都翻了出來,血流不止。

第十二天

傷口位置確切地說,在我的左臂三角肌上。三棱刺刀雖然深深刺入了肌肉,萬幸沒有傷到肌腱和骨頭。傷口很疼,撒上消炎藥粉更疼,我掙扎著打了個三角巾,盡可能包紮得完整些。

萬能的導演旁白:其實按遊戲設定,輕傷病完全可以自愈,更重的傷病還可以到醫院場景免費醫治。不過本局15哥就光棍一條,還是穩妥些消耗一個繃帶吧。

第十三天

一覺醒來,傷口已經結痂了,沒有紅腫發炎,更沒有可怕的壞疽出現。老子真特麼是壁虎變的嗎?

話雖如此,身體還是覺得發虛。顧不得許多,我把前天的剩飯菜呼嚕呼嚕都倒進了肚子。

弗蘭克又來了,先是恭維了一番我的三角巾打得漂亮,很快切入了正題,“先生,沒看錯的話,您用的還是中國佬的急救包啊,您還有麼,有多少我收多少。”

我不打算跟他交易這個,我用方糖,私釀威士卡,剝皮醃好的老鼠肉,換來鐵皮和木板。

萬能的導演旁白:軍迷可自行檢索“82型三角巾急救包”,當年對越作戰的時候常見裝備之一。考慮到天朝跟前南斯拉夫的關係,中國貨在遊戲世界中出現不算違和吧。

大門還需要再加固,防撬的鎖舌要不止一道。銅線每隔幾米穿過空罐頭盒,環繞了樓外一圈,最後接入我的土報警器。嗯,精度還要仔細調節一下,我可不想半夜被一隻路過的耗子搞得警鈴大作。

萬能的導演旁白:報警器的靈感來自於早年對越作戰期間,戰士們在潛伏的“貓耳洞”周邊就廣撒空罐頭盒,越軍夜間偷襲,往往會踢到罐頭盒發出聲響,提醒戰士們提前防備。

第十四天

昨晚真是個悲劇。警報器也好,強化版大門也罷,都不能阻止窮凶極惡的暴徒。萬幸我把食物和水都藏得很隱秘,他們也不打算要我的命,搜刮一番沒什麼收穫,罵罵咧咧地打算離開。

我剛松了一口氣,一個戴頭套的暴徒突然轉身回來,重重的一槍托砸在我的肋骨上。

我痛得在地上翻滾,不敢相信聲聲哀嚎是自己發出來的。

為了生存,為了最基本的食物和乾淨的飲水,人們一定要像野獸一樣彼此撕咬對方嗎?

萬能的導演旁白:當年自己踢球曾被撞過肋部,真是疼得鬼哭狼嚎,這麼多年了一直都還有印象。15哥這局好杯具,防盜門都造了,夜間也安排守夜了,還是被夜匪連續打傷。

躺在簡陋的床鋪上,肋部一片青紫,呼吸都痛。仔細順著肋骨的走向檢查過了,痛處沒有腫,我也沒有發燒,說明骨頭還沒斷,我還能活下去。

我還在苟活著,我還有食物,我還有水。我不知道,自己失去一切的時候,會不會變成他們中的一員。

人在最脆弱的時候,最容易懷念過去那些陽光燦爛的日子。

彼時我還是隊裡的菜鳥,披掛整齊、沖進火場救人是我的工作。我怎麼會知道,那天趴在我後背,灰頭土臉被救出來的姑娘,竟會成為我生命中最重要的人呢?

她叫愛琳娜,我的妻子,我的摯愛。

萬能的導演旁白:15哥這時候出個“SAD”情緒狀態,甚至“骨折”情緒狀態我都不奇怪。天天被偷,頓頓被打,實在太杯具了。

上午有孩子們敲門,領頭的哥哥八九歲,努力想裝出一副與自己的年齡不符的老練來。身後的妹妹五六歲,怯生生的,總是一副受過驚嚇的表情。

孩子們的爸爸被抓去當兵,已經連續幾個月沒有音信了。媽媽為了節省有限的飲水給孩子們,自己喝了不乾淨的水,腹瀉不止,已經高燒到三天不能下床了。孩子們從幾個街區外一路走來,挨家挨戶,苦苦哀求,為媽媽求一份救命的藥品。孩子們哪裡能知道,眼下一份抗生素要貴過等重的黃金,全城上下有多少人苦盼醫藥不得,只能默默等死!

我毫不猶豫給了孩子們對症的藥品,不是一瓶,是兩瓶。我需要藥品,但有人此刻比我更需要。我也是有孩子的人,我沒法拒絕孩子們的哀求。

”Oh farmers, pray that your summers be wet and your winters clear.”(”農夫們啊,我為你們祈求夏季多雨,冬季乾燥。”)

我默念著維吉爾(Virgil)的詩句,採摘著我的小小收穫:

大蒜有一多半都長出了青綠的蒜苗,雖然個別看上去還是嫩黃色,應該是室內光照不足的緣故;豆子倒是長得不錯,都長出了白生生的細根,這種東西我沒吃過,不過聽說東方人愛吃;種蘑菇看來是技術活,不是短期內我能掌握的,槽子裡還是那些鋸末木屑,沒什麼變化。

儘管如此,我已經很滿意了。

第十五天

真是諷刺,我沒有在職場上學會見風使舵,戰爭卻教會了我這些。

我幾乎可以本能地判斷出,夜晚劫匪的兇殘程度是以他們手裡的傢伙來作度量標準的。如果他們手裡有槍,而且突破了我的大門,那我會乖乖抱頭蹲下,免得皮肉之苦,反正水糧都藏好了。相反,對付沒槍的暴徒我也很有心得,我現在可以用彈弓和撬棍,打得他們鬼哭狼嚎,我不喜歡用我的手斧說話,也不想自製一把匕首,這些利器太危險,一個失手就會要了人命。我不想被殺,所以我也不想殺死任何人,我只想安安穩穩地活著,活過這場該死的戰爭。

萬能的導演旁白:進入犯罪高發期,每晚都有夜匪,這一回15哥頂住了。

第十六天

今天跟弗蘭克例行公事作完交易,我忍不住問,怎麼從來沒見他帶武器過來賣,他一聽就笑了,

“先生,幹我們這一行的,有自己的規矩,我不賣這些玩意給您這樣的客人。比如…呃…我是說比如,軍人或是幫派分子…您自己想辦法吧。”

今晚註定不會平靜。

晚上來的匪徒很難纏,像是要命也求財的主兒,我知道自己遇上狠角色了。

他們輸了,還可以找下一個軟柿子捏,我要輸了,搭上的可是我的性命。

搏鬥中,我左肩的傷口又撕裂了,可我並不覺得疼;等我能感覺到疼痛時,一切已經結束了,我擊退了他們。

腎上腺素的大量分泌,激發了我的鬥志,或者說,是獸性。我不喜歡這樣,可我別無選擇。

我說過,輕易我連利器都不想用,可眼下越來越糟的局勢告訴我,可能我需要的,不僅僅是一把鋒利的匕首了:

”You can get more of what you want with a kind word and a gun than you can with just a kind

word.”(”說好話的同時拿把槍, 比光說好話能更能得到你想要的。”)

萬能的導演旁白:有圍觀群眾幫著數次數沒?15哥也真是衰,看字幕,遇到的是最高級別的夜匪,“very aggressive”。

引言的出處是艾爾•卡彭(Al Capone),著名的芝加哥黑幫頭頭。

第十七天

忍著傷痛開門,門口站著的男子戴著風帽,矮且瘦小,是我不喜歡的娘炮類型,說話也是故意壓低了嗓音,聽著有些陰陽怪氣。

我還是耐著性子,打算聽他說完。

“先生,我需要一個能住的地方,能讓我進來嗎?”男子說道。

我猶豫了下,我不認為這個小子能派上什麼用場,但老實講,我確實需要人手。

“嗯,你先進來說話吧。”我向側面讓了半步,示意他進來。

年輕人顯然驚訝于我的各種設施,“這些都是您自己做的?您真能幹!希望我別給您添麻煩。”

嗯,聽著像是受過良好教育的年輕人,應該不是什麼歹人之類,我這麼想,表面卻還端著架子,“我可沒說你能住這兒。”

“抱歉,先生,我還沒作自我介紹。呃,我叫…凱文,是個記者…”年輕人誠懇地說。

我的注意力並不在他的自我介紹上,突然,我打斷了他,“什麼凱文?你是凱蒂婭!我在電視上見過你!”

凱蒂婭是本地電視臺的當家花旦,卻不是那種花瓶女主播,所有第一時間的現場報導都少不了這位元幹練的女性。

地球真是太小,我竟然能以這樣一種方式與女記者大人近距離接觸。

“抱歉,馬可先生,我不是想有意騙您的。外邊現在這樣,女人出門…不方便。”

啊,這聲音聽著就熟悉多了嘛,我想。

在逃難的路上,凱蒂婭的小腿被迫擊炮的彈片劃傷了,耽擱了一些日子,潰爛已經很嚴重了。

我執意把家裡最後一個急救包打開,示意凱蒂婭用它。

凱蒂婭楞了一下,沒有推辭,開始自顧自給傷口清創,“馬可先生,嘶…好疼…聽說中心醫院夜間並不休息,可以給任何人提供免費醫療服務。”

我點點頭,“好的,你也多保重,晚上自己機靈點,要是有什麼不對頭的,地下室最東邊那間可以躲一躲。”

萬能的導演旁白:寫到這裡,突然想起電影《天國王朝》的一個鏡頭。女主角逃難到男主角的城堡避難,男主讓女主進城休息,自己提著僅有的兵馬就阻擊薩拉丁的大軍了,可以說是去找死。

女主此時沒說什麼,只是一個複雜的眼神看了男主,策馬進城了。這要換了國產片,還不得哭哭啼啼半天啊。

在醫院排隊等候的無聊時段,我讀著所有標有文字的東西來打發時間,忍著病友們的呻吟或是談論的八卦話題。好吧,排隊的近三小時裡,我知道了:

醫院的所有醫護人員,是沒有薪水的;

醫院為所有來就診的人員,提供一視同仁的醫療服務,即便是對參戰雙方的軍人也是如此;

醫院的醫療設備和藥品並不多,靠著紅十字會的援助和戰前的儲備苦苦支撐,每天都有病患因為缺醫少藥而死去。

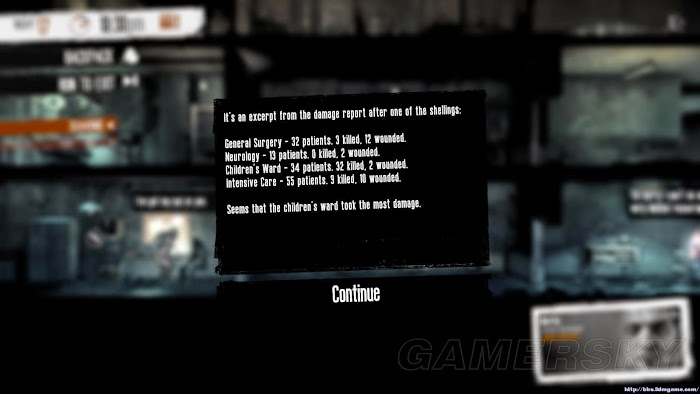

我得到了免費的問診和專業的包紮,能明顯感到傷口處舒服多了,涼絲絲的,不再是火辣辣的疼痛。我的心情卻輕鬆不起來,從護士站黑板上看來的一組沉甸甸的數字,死死地壓得我喘不過氣來:

外科:輕傷32人,死亡3人,重傷12人。

神經內科:輕傷13人,死亡0人,重傷2人。

兒科:輕傷34人,死亡32人,重傷2人。

重症監護室:輕傷55人,死亡9人,重傷10人。

萬能的導演旁白:不要以為這是遊戲中的杜撰,實際上死于塞拉耶佛圍城戰的15000人中,超過85%都是平民!

第十八天

踏著黎明前的黑暗,我平安回到了家裡。凱蒂婭蜷著身子熟睡的樣子,像極了我的暹羅貓,呼吸很均勻。我不忍吵醒她,躡手躡腳上了樓房,很快也沉沉睡去。

我被樓下鎖門的聲音驚醒了,聲音不大,我還是警覺地迅速爬起來,撬棍也瞬間緊握在我的手裡。

沒有更多的聲音了。我耐心等了很久,確實沒有更多的聲音了。

我滿腹狐疑地小心下樓,卻找不見凱蒂婭;慌慌張張到大門外張望,卻見她早已走出去老遠,幾乎快看不見了。急得我大叫:“凱蒂婭,你要去哪?快回來!”

她沒有理會我,繼續專心於自己的前行,時而躲在一堵破牆後張望四周,時而低頭小跑一段,直到徹底消失在我的視野裡。

這個萍水相逢的女人,不留寸箋片語,就這樣悄無聲息地離開了嗎?我們的交集,僅僅是戰亂年代的驚鴻一瞥嗎?我胡思亂想著,百無聊賴地聽著收音機裡嘈雜的電流聲。

整個白天,整個晚上,凱蒂婭消失了,就像從來不曾在這裡出現過一樣。

萬能的導演旁白:看收音機字幕,咖啡恢復正常了,對砍價姐算利好消息吧,也無所謂,砍價姐沒咖啡喝也不會有多麼大的負面反應。

另一條天氣預報,要降溫了,說明此時該抓緊時間做爐子,集雨器很快會用不上了,倒不急於製作。

第十九天

差不多天都快亮了,我的大門忽地被砰砰拍響,伴著興奮的嗓音:”開門,開門哪!嘿,老帥哥,快點啊!“

是她!回來了!我最快速度爬起來去開門。

呼,全須全尾,活蹦亂跳的女人真是麻煩啊。我故意板著臉,聲音提高了幾度喝道,”昨天你幹什麼去了?跟誰在一起?外面很危險,有狙擊手知道嗎?有炮彈知道嗎?你的傷口都沒好……“

凱蒂婭不等我說完,把背包重重往地上一摔,打斷了我的獨白:”聽著,馬可先生,我的名字是凱蒂婭,我的名字不是弱者!您是這裡的主人,可信您還不是我的老闆,我沒有義務向您彙報工作!“

萬能的導演旁白:莎士比亞的名句”弱者,你的名字是女人!“ 另外西方人士很看重私人的空間和隱私,但在職場上很講究對老闆的尊重。

其實砍價姐不過是跟鄰居出門完成撿空投物資事件去了嘛。

我乒乒乓乓地砸著,想把一塊鐵皮弄平,倒還沒想好是做一個雨水收集器、還是燒木柴的爐子,我也沒心思想。我真可笑,砸平鐵皮需要整這麼大動靜出來嗎?

那個蠢女人,正在叮叮噹啷剁著老鼠肉,案板都快剁穿了,也不怕混進去多少木屑。

飯好了,一人一份,沉默地吃著。我不禁有些八卦又有些惡毒地想,這個蠢女人一定還是單身吧,哪個男人受得了這麼糟糕的廚藝?

飯後也是無話可說,各自捧著書來看。

忽然,凱蒂婭哭了,肩膀一抽一抽的,楚楚可憐地望著我。

嗨,這就對了嘛,”男人要捧,女人要哄“,女人嘛,只要肯給男人一個哄的機會就好辦了。作為已婚男人,這事我可擅長。

”這本書是哪來的?你認得他?“凱蒂婭指著扉頁上的主人簽名,淚眼婆娑地問我。

凱蒂婭緩緩講述了我們的羅密歐與茱麗葉的故事,之後我們陷入了良久的沉默。

萬能的導演旁白:那張現場新聞照片太震撼也太血腥,就不貼出來了吧。附上的是這對情侶合葬墓的照片,願他們安息。

以下摘自維琪百科

《塞拉耶佛的羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet in Sarajevo)是一部紀錄片,由美國、加拿大、德國三國共同製作,完成於1994年。內容描述在南斯拉夫內戰期間,塞爾維亞軍隊圍攻“塞拉耶佛城”(塞拉耶佛)時,一對年輕戀人欲逃離該城,卻被軍隊射殺的真實故事。

背景

這對情侶住在南斯拉夫塞拉耶佛。如同波士尼亞的很多夫婦,他們來自不同信仰背景:男方 Бошко Бркић(Boško Brkić) 是塞爾維亞裔的波士尼亞人,女方 Адмира Исмић(Admira Ismić) 是波士尼亞克裔的回教徒。他們於1993年5月19日,逃離被圍攻的塞拉耶佛時,被殺於Vrbanja橋。因為在交戰雙方都有熟識的人,本來講定在兩人出城期間,雙方協定停火。但兩人踏上橋上時,槍聲突然響起,男方首先中彈身亡,女方稍後亦中彈,她爬向男方,擁住對方屍首,15分鐘後亦氣絕身亡。兩人死時年僅25歲。美國記者Mark H. Milstein當時正好在附近避難,目睹到這對情侶倒下的一刻,他拍下照片,成為當時的國際要聞。他們屍體的照片被多個傳媒刊登,路透社記者庫爾特‧雪爾克把照片用於新聞稿。他們象徵了世上所有受各樣衝突逼迫的人所受之苦。

因為這對情侶倒下的地點正好是交戰雙方僵持的戰場,波士尼亞和塞爾維亞軍隊均指是對方開槍,曝屍4日後才被塞爾維亞軍隊清理。至今尚無確實證據指出,到底是由哪一方開槍射殺。1996年4月16日,兩人的遺體才重回塞拉耶佛。夫婦現在和其他在塞拉耶佛包圍戰中無辜被害的死者安葬在獅子墳場。

二人的故事由美國公共電視網、加拿大廣播公司和National Film Board of Canada於1994年製成紀錄片。香港歌手鄭秀文演繹的、以此事為背景的同名歌曲也風行一時。

第二十天

除了乾淨的飲用水,我們已經不需要跟弗蘭克交換什麼了。各種八卦消息,弗蘭克說了,路邊社消息一律免費。這小子,見了年輕女人就嘴巴賤,哼。

凱蒂婭愛喝咖啡,我想女士的私人愛好還是應該被尊重的。

除了新鮮的蔬菜,弗蘭克還收購了我們幾本富餘的書,比如《卡紮菲語錄》、《偉大的主體思想》什麼的。按他的話說,這些書頁考究,裝潢精美的書本,紙質太硬,怎麼揉也不適合做手紙,但撕下來裁成長條捲煙卷,或是當作生爐子的引火物,再合適不過了。

當然,”羅密歐“先生的遺物,我們是不會亂動的。

萬能的導演旁白:前南斯拉夫也是社會主義陣營的鐵哥們好不好,民間有這些奇葩書籍應該不奇怪。卡大佐和金家都被黑出翔了。

我雖然做了個粗糙的雨水收集器,過濾芯是拿燒淨的木炭填充的,水沉澱後燒開,鍋底還是有些白花花的絮狀物,澆灌小苗圃還可以,喝進肚皮就太冒險了。

很遠的街區有個沃爾瑪超市,雖然聽說早就被軍管了,我還是打算今晚去碰碰運氣,找些能喝的東西回來。天氣也越來越冷,手斧也該帶上,能劈些柴火一併背回來更好。

第二十一天

我回來了,我居然活著回來了。

凱蒂婭看著我明顯是過度驚嚇而煞白的臉,沒有多問我什麼,幫我摘下背包,讓我先去休息,有什麼話睡醒了再說。

我殺人了!我哆哆嗦嗦地跟凱蒂婭並排坐下,回憶著昨晚發生的可怕一幕。

超市空無一人,物資看著倒還有不少,我暗自竊喜。隔離顧客區與貨艙的門關著,我沒有貿然去開門,貼在門上聽,順著門縫往裡看。

裡邊居然是個大兵!醉醺醺的樣子,在對一個姑娘動手動腳。姑娘奮力反抗,尖叫著,大兵卻沒有停手的意思,一腳踢倒了姑娘,開始上下其手。

我也不記得自己當時怎麼想的,就覺得一股子熱血直沖腦門,眼前是一片血紅色。我撞開貨艙門,大吼”給我放開!你這個婊#子養的!“一斧頭就掄向大兵的後腦。

大兵沒有想像中的慘叫,只是可怕地抽搐著,屎尿齊流。我的斧頭上,手上,都沾上了白花花的腦漿,噁心得要命。

姑娘也沒有再尖叫,驚恐地望著同樣驚恐的我,忽然起身,哭著跑走了。

我慌慌張張拾起了大兵的步槍,再也無心停留,悶頭就往家裡狂奔。

凱蒂婭平淡地讓我繼續休息,起身去把步槍藏好。槍雖然沒開保險,但子彈已經上膛了!我又感到一陣陣後怕。

萬能的導演旁白:超市場景分兩種,癮蟲大兵或三個武裝拾荒者都有可能,前者是公認的搶槍+拾荒良機。